| 講演会のお知らせ- 都市緑化フェスタ in 東海 ~東海市 緑の軸をつくる~ | |

| 2010年から携わってきた愛知県東海市の新たな中心街、 名鉄太田川駅周辺のランドスケープについて講演をさせていただきます。 主催: 東海市 ※入場整理券が必要です。詳しくは右のチラシをご覧ください。 |

|

| 掲載-『和樂』(2014年8・9月号) | |

| 『和樂』(2014年8・9月号、小学館)大特集「懐かしい!ニッポンの原風景を歩く!」の「これこそが日本の原風景だ!」アンケート調査に寄稿しました。(p.47、54) |

|

| 講演会のお知らせ-『日本の庭ことはじめ~日本庭園を明日につなぐ』 終了しました | |

| (株)竹藤商店さん主催の造園資材館緑化セミナーで『日本の庭ことはじめ~日本庭園を明日につなぐ』と題して講演を行います。 日時: 平成26年6月7日(土) 13:30~16:00 場所: ウィンク愛知 1002会議室(部屋が最初のご案内から変更されているそうです) 詳細・お申込み方法は㈱竹藤商店のFacebookをご覧ください。https://www.facebook.com/zouenshizaikan |

|

| 平成25年度 都市公園コンクール(設計部門・小規模)国土交通大臣賞を受賞しました | |

| 平成25年度 都市公園コンクール (設計部門・小規模) 国土交通大臣賞を『太田川駅前イベント広場』で受賞しました。(東海市、玉野総合コンサルタント㈱と連名で) |

|

| 掲載-『あいち建築ガイド~歩いて楽しむ街ミュージアム~』に寄稿しました |

|

| あいちトリエンナーレ2013の公式ガイドブックである『あいち建築ガイド』に「なごやの自然とランドスケープ」と題したコラムを寄稿しました。 |

|

| 日本庭園学会全国大会が名古屋にて開催されます。 | |

| 日本庭園学会全国大会が名古屋にて開催されます。 6月8日(土) 研究発表会。場所はウィルあいち。 6月9日(日) 午前:現地見学会 (揚輝荘、古川美術館別館 爲三郎記念館) 午後:公開シンポジウム 「茶の湯が育んだ名古屋の建築と庭園」 (パネルディスカッションで岡田が座長を務めます) 詳しくは日本庭園学会のホームページ(学会ニュース)をご覧ください。http://www.jgarden1992.jp/newspdf/gakkainews-no.74.pdf |

シンポジウムの内容はこちら |

| 掲載-『和樂』(2013年4月号) | |

| 『和樂』(2013年4月号、小学館)「ニッポンの庭をもっと知るための基礎知識集AtoZ」を監修しました。 |

|

| 平成22年度 日本造園学会賞 (設計作品部門)を受賞いたしました | |

| 平成22年度 日本造園学会賞を設計作品部門「武田薬品研修所の全体景及び石庭-九山八海の庭-」で受賞いたしました。 |

|

| 掲載―『大人の名古屋premium』(vol.9, 2011年2月23日発売) | |

| 『大人の名古屋premium』(vol.9、2011年2月23日発売、阪急コミュニケーションズ)に「自然と生きる日本の美 訪ねておきたい名庭」(p.28-29)として、岡田憲久が東海地方の庭園を紹介しています。 |

|

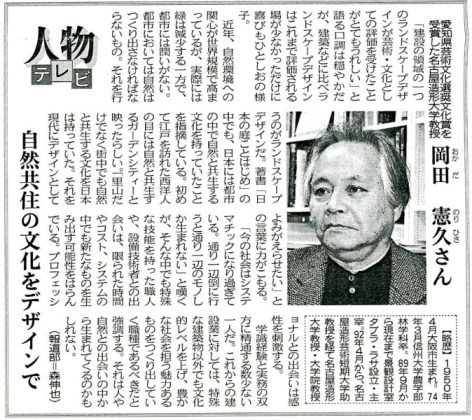

| 掲載―建通新聞(中部、2011年2月15日)の「人物テレビ」欄 | |

「平成22年度 愛知県芸術文化選奨 文化賞」受賞に合わせ、岡田憲久をご紹介いただきました。 |

|

| news-岡田憲久が「平成22年度 愛知県芸術文化選奨 文化賞」を受賞しました。 (2011年1月27日) |

|

| 岡田憲久が「美術(ランドスケープ)」という分野にて 「平成22年度 愛知県芸術文化選奨 文化賞」を受賞いたしました。 愛知県のホームページ「愛知県芸術文化選奨の受賞者一覧」 http://www.pref.aichi.jp/0000016125.html |

|

| 掲載-『ランドスケープデザイン』(No.74 2010年10月号) | |

| LANDSCAPE WORKSに「武田薬品研修所・宿泊棟ランドスケープ」が掲載されました。 |

|

| 事務所を移転しました。(2010年3月1日) | |

| 事務所を下記住所に移転しました。 新住所: 〒461-0017 名古屋市東区東外堀町6 新TEL/FAX: 052-253-7894 メールアドレス、URL に変更はありません。 |

|

| 掲載-『庭』誌リニューアル号に「探訪 四君子苑庭園の美」を寄稿しました (2009年9月1日) |

|

| ・『庭』誌のリニューアル記念として、京都の《四君子苑庭園》が2号にわたり特集されています。 「探訪 四君子苑庭園の美」と題した一文が掲載されました。 庭(2009年9月号、Vol.189)、建築資料研究社 http://www.ksknet.co.jp/book/search_detail.asp?bc=05002189 |

|

| 『日本の庭ことはじめ』が NHK BS2「週刊ブックレビュー」にて紹介されました。 | |

| ・NHK BS2「週刊ブックレビュー」にて作家の青木奈緒さんがお気に入りの1冊として 「日本の庭ことはじめ」を紹介してくださいました。 週刊ブックレビュー「これまで書評した本」(放送日 2008年9月27日(土)) http://www.nhk.or.jp/book/review/index.html |

|

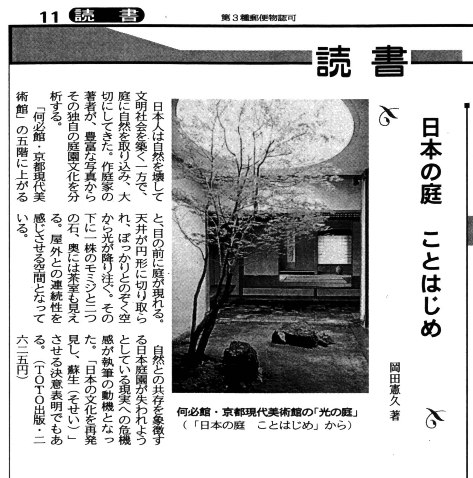

| 『日本の庭ことはじめ』が紹介されました。 | |

| ・AXIS Vol.135(2008年10月)、書評・創造への繋がり、p.95 ・住建タイムス 2008年9月号、p.4 ・商店建築 Vol.53、No.8(2008年8月)、BOOK REVIEW、p.236、商店建築社 ・ランドスケープデザイン No.61(2008年8月)、BOOKS、p.126、マルモ出版 ・CONFORT No.103(2008年8月)、books、p.175、建築資料研究社 ・新建築 住宅特集 No.267(2008年7月)、新刊紹介、p.153、新建築社 ・庭 No.182(2008年7月)、庭をめぐる本、p.182、建築資料研究社 ・産経新聞 2008年6月29日(日) 読書欄 p.12 ・中国新聞 2008年6月1日(日) 読書欄 新刊選 ・京都新聞 2008年6月1日(日) 読書欄 p.11  |

|

| 『日本の庭ことはじめ』(岡田憲久著、TOTO出版)のお知らせ | |

各書店、ネットストアにて好評発売中です!  以下はTOTO出版ホームページより。 http://www.toto.co.jp/bookshop/detail/A0292.html ありそうでなかった「庭の文化」を知る一冊 庭に関する広範囲なテーマをまとめた、これまでなかった切り口の、まさに「庭入門」ともいえる教養書です。日本庭園の源流をひも解きながら、歴史的遺産となっている名園から近・現代の庭まで、庭の形・様式の変遷を含めて写真を豊富に交えて紹介しています。 著者は、「庭園とは自然を扱うデザインのひとつである」という視点に立ち戻り、日本の自然環境、庭園造形(意匠)と日本の自然との関係を解説しています。 |

|

| 掲載-「ランドスケープデザイン 2005年12月 45号」 | |

| LANDSCAPE WORKSに「中部大学 25号館花鏡の庭」が掲載されました。 |

|

| 掲載-「庭 2005年7月 164号」 | |

| 特集「庭園作家5人集」に取りあげられました。作品としては「中部大学 25号館花鏡の庭」、「瓦の庭 -かい(海)-」が掲載されました。 |

|

| 掲載-「ランドスケープデザイン 2004年6月号」 | |

| 「中部大学 工法庵洞雲亭庭園」が「みんなの学校特集」の中の一物件として掲載されました。44~45ページ。 |

|

| 2003年以前の雑誌掲載 | |

| ●庭 1990年7月 第74号-「庭園デザイナー5人の仕事」の一人として取りあげられました。作品は「高木邸」が掲載されました。 ●日経アーキテクチュア1995年9月18日号(増刊)-「伊奈城址公園」が掲載されたました。178~179ページ。 ●庭 現代庭園の造形美 1999年12月臨時増刊-「庭園デザイナー4人による庭の世界」の一人として取りあげられました。「庭園から都市へ、そして再び庭園へ」として庭園論を述べています。 ●ランドスケープデザイン 2002年夏号―「瓦の庭 -かい(海)-」が掲載されました。100~103ページ。 |

|

| news-第12回甍賞 造形賞受賞 | |

| 「瓦の庭 -かい(海)-」にて第12回甍賞 造形賞を受賞いたしました。(2003年) 所在地: 愛知県高浜市 名鉄三河高浜駅前ロータリー 施 主: 愛知県陶器瓦工業組合 所有者: 高浜市 設計者: 景観設計室タブラ・ラサ 施工者: 株式会社棚田工務店 |

|

| 瓦の庭 -かい(海)-の写真を見る |

|

| news-第10回愛知まちなみ建築賞受賞 | |

| 「高嶺下住宅」にて第10回愛知まちなみ建築賞を受賞いたしました。(2003年) 所在地: 東加茂郡足助町大字野林字赤羽6 施 主: 足助町 設計者: 大久手計画工房、風建築工房、景観設計室タブラ・ラサ(ランドスケープデザイン) 施工者: 株式会社協友建築(建築)、有限会社榮緑園(外構) |

|

| 高嶺下住宅の写真を見る |

|

| column-作庭に付して | |

| 庭園から都市へ、そして再び庭園へ 庭園の歴史とは、様々な民族や国においてそれぞれの自然環境に培われた自然観を背景として展開してきた理想郷の表現である。樹木・水・石などの自然の生きた素材で構成されてきた空間である。 権力者の私的空間の中で熟成されてきた庭園の意匠は、19世紀以降ランドスケープデザイン(緑の環境デザイン)として公共空間の中でその意味と意匠を展開してきた。しかし公共的空間の中で求められる様々な機能の中で庭園の中にあった「何か」が失われていってしまっているように思えてならない。 日本の歴史的庭園の中にあった意味と意匠の展開を、現代の空間にどのように描けばよいのだろうか。 あるものは意味もなく単調に繰り返される人間の手業の集積が全体空間を形づくる。 あるものはより何もしない余白地を作り出すための、境界のみをデザインする。 意味はあえて指し示されない。見る者に応じてその時々の意味が、その時々の時間に応じて立ち現れる。 |

|

| 岡田 憲久 | |

| 「名古屋造形芸術大学・名古屋造形芸術短期大学 紀要 第9号-2003」より | |

| 景観設計室タブラ・ラサ 〒466-0823 愛知県名古屋市昭和区八雲町43-1 E-mail: tabularasa-n@nifty.com Tel/Fax: 052-838-7477 |

|